ネタがないですねぇ。うん

最近更新が少ないです。僕が忙しいんです。 ブログのタイトルに反してネタはあるんですけどねぇ・・・

[203] [202] [201] [200] [199] [198] [197] [196] [195] [194] [193]

うーむむむむ

こんばんは

コンデンサが妊娠したメインPCについて考える。

正直、不器用なのでコンデンサ交換したくないが新しいのを買うとモニタが買い換えられない(今使っているのは大変見ていて疲れる。)そろそろ18~20インチくらいのワイドディスプレイが欲しいのだ。

そいつに今高音で騒音を出し続けているHDDも変えれば正直快適だ。

こいつは変えるしかないっ!

そう思ったって心配。そもそも俺はコンデンサがどういった働きをするのか詳しく理解はしてない。

とりあえずwikipediaを見る

コンデンサ(蓄電器、英capacitor)は、静電容量により電荷(電気エネルギー)を蓄えたり、放出したりする受動素子である。

静電容量の単位はF(ファラド)が使われる。通常使われるコンデンサは数pF~数万μF程度である。両端の端子に印加できる電圧(耐圧)は、6.3V~10kV程度までさまざまである。

なお、英語圏でコンデンサ (condenser) と言った場合、もっぱら冷凍機などの凝縮器(熱媒体凝縮用の熱交換器)のことを指す。決して通用しないことはないが、一般には capacitor(キャパシタ)といい、日本でもこの呼び方が普及しつつある。

ふむふむ。

コンデンサは誘電体によって分離された2枚の電極若しくは電極板によって構成される。

[編集] 容量

コンデンサの容量(C)は電荷(Q) の蓄積と電極間の電圧(V)で測定される。

SI単位系では容量はファラッドを単位とするが、ファラッドは通常の用途では過大なので通常はマイクロファラッド(µF), ナノファラッド (nF), 或いはピコファラッド (pF)を用いる。

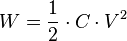

となる。つまり、容量1ファラドのコンデンサに10ボルトの電圧がかかっている場合、電力量は50ジュール(ワット秒)となる。したがって、この場合定格出力50Wの電気製品が1秒間動作することになる。(これは理論値であり、実際には電圧を安定させるための回路などが必要となるため、その分電力量が減ることとなる。)

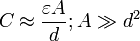

容量は電極の面積に比例、電極間の距離に反比例する。同様に誘電体の誘電率にも比例する。

平行に配置された電極板のコンデンサの容量は

である。ただしAは1つの電極板の面積、dは電極板間の距離、εは電極板間の誘電体の誘電率を表している。

ふむ・・・む?

ちょwwまてまてwww

よく分からなくなってきた。全部理解は出来なかったのでまぁ・・・

要は容量とかが合ってるやつに変えれば良いんだろ?(お

ttp://ascii.jp/elem/000/000/032/32723/

まぁこっちを参考にすると、出来そうな気がしてきた。

それより、コンデンサを調べるためにCPUのヒートシンクを取ったせいか、今日バックアップのために起動したら、やけにファンが良く回っていた。早い内にグリス買ってぬらなきゃなぁ・・・

この記事にコメントする

カレンダー

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

カテゴリー

フリーエリア

最新トラックバック

プロフィール

ちなみに読み方は「えねじぇ」ではなく「いーえぬいーじぇーいーえる」です。

ブログ内検索

カウンター

忍者アド

アクセス解析